13日(金)、3年生の桐里(総合的な学習の時間)は、平和学習に関する発表を行いました。

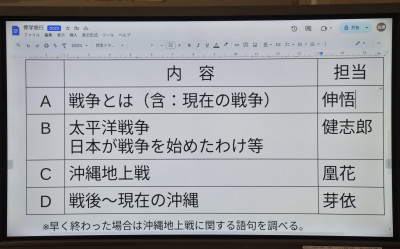

3年生は修学旅行の事前学習として、平和学習に関する探究学習を進めています。今回は、これまでの時間で調べた太平洋戦争や沖縄戦などを発表しました。

1人1人の発表テーマは、以下のとおりです。

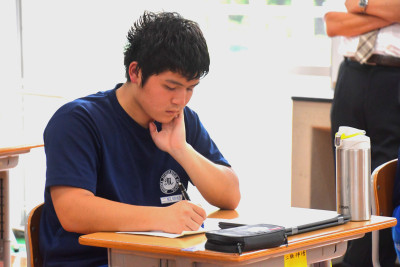

質問したいことを考えながら、友だちの発表を真剣に聞いていました。

また、自分の発表を振り返ったり、発信したりできるように発表の様子も動画で録画しました。

修学旅行に向け、平和に関する意識を高めるとともに、自分たちの考えを発信しコミュニケーションを高めてほしいと思います。

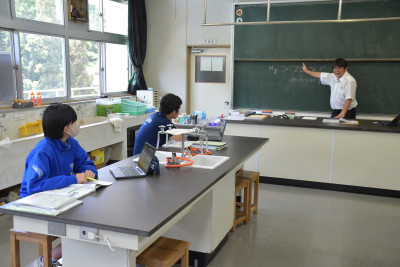

13日(金)3年生の3校時は、理科です。

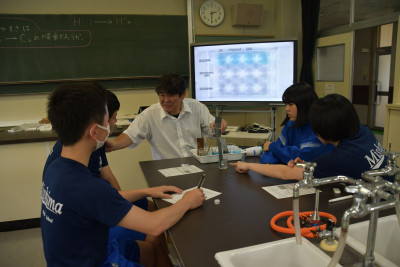

銅、マグネシウム、亜鉛のイオン化傾向を考える学習を行っていました。

豆電球の明かりが点く仕組みを電子の流れから考えていました。

また、1人1人がクロームブックの動画を確認しながら学習をしていました。

動画で実験結果を確認しています。大切なことは、実験結果からどんなことが言えるかということを考え、話し合い、自分たちの考えに確信をもつことです。

学習したことを自分の言葉で説明できるように高めることが、今年度、本校の目標「発信力の向上」につながります。ぜひ、発信力やコミュニケーション力を、理科の学習でも高めてほしいと思います。

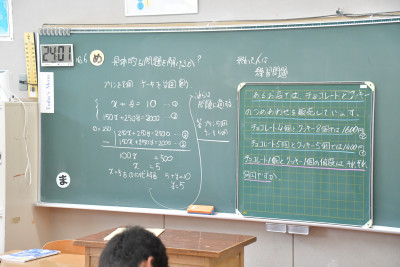

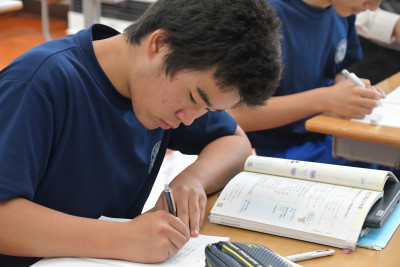

13日(金)、2年生の3校時は、数学です。

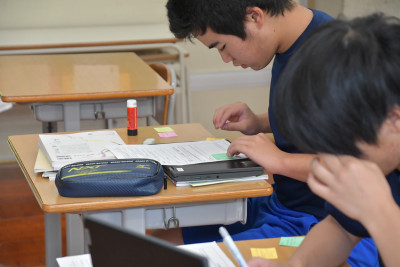

めあては連立方程式の「具体的な問題を解く」です。これまで学習した復習とともに、さらに活用力を高める学習をしていました。

全員が集中してがんばっています。1学期の期末テストに向けて、ぜひ、「自己マネジマント力」を発揮し、連立方程式の問題を得意になってほしいと思います。

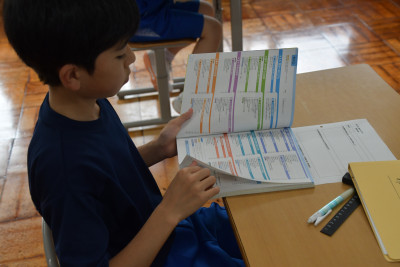

13日(金)1年生の3校時は、国語です。

比較・分類を知る学習を行っていました。

その手段として、マトリックス表やべん図などのシンキングシートを活用して、自分の考えも含め、思考を整理したり、分類・比較したりする方法を学習していました。

学習したシンキングシートは、自分の考えだけでなく、作者の考え、主人公の考えだけでなく、様々な課題を解決する際、最良の考えを導く過程で効果的な方法の一つです。

今年度、本校で力を入れている「発信力」を向上させる上で、とても大切な学習です。ぜひ、日頃から活用できるようにしてほしいと思います。

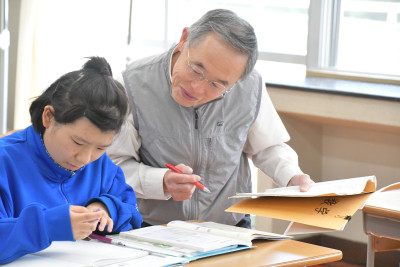

13日(金)1校時は、第1四半期の反省です。

自己マネジメントシートをもとに、第1四半期(4~6月)までの振り返りです。第4四半期までの各学年の目標を4月に設定しました。今回は、第1四半期の目標のに対する振り返りです。

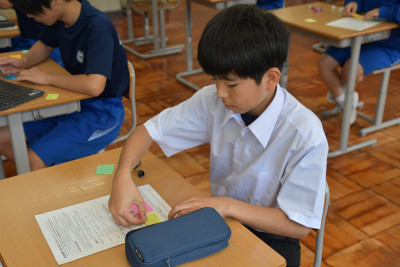

自分の取組の評価とともに、友だちのがんばりを「ほめほめポイント」として、コメントを送ります。特に、1,2年生は、付箋紙に1人1人のほめほめポイントを書き、本人に渡しています。

ほめほめポイントを書き終わったら、本人に渡します。

友だちからもらった付箋紙を自分の自己マネジメントシートに貼り、ほめほめポイントのコメントを読んでいるところです。

このあと、担任からのほめほめポイントを記入し、その後、家庭に持ち帰り、保護者の方にもお子さんへのほめほめポイントや励ましを記入してもらいます。

この取り組みは、三島中学校ならではの取組です。一般的な通知票の所見欄に代わるものです。

子どもも教師も保護者も、子どもが取り組む目標をもとに、同じ評価の視点で「子どもたちを見守り、励ます」ということです。お子さんの目標が分かれば、お子さんにどのように関わり、どのように励ましたらよいかというヒントになります。

また、お子さんががんばっているポイントを認め、励ましてもらえれば、お子さんに応援してもらっている思いが伝わり、お子さんの次への活動意欲(やりがい)、ひいては自己有用感にもつながります。子どもたちにとって、さらに新たな課題に挑戦する大きな原動力になります。

このような取組は、小規模校だからできる「三島ならではの取組」です。昨年度に引き続き、実施いたします。ぜひとも、自己マネジメントシートをもとにお子さん自身の振り返り、友だちや教師のコメントをご覧いただき、保護者のみなさんも四半期ごとのコメント(ほめほめポイント)のご記入をよろしくお願いいたします。

9日(月)、担当教師は、プールの授業に向けて、準備を進めています。

梅雨に入る前にプールの授業ができるよう、清掃作業しています。

9日(月)の登校指導の際、小学校のプールの近くの電線にツバメの巣立ち雛が親から餌をもらっていました。

5羽のツバメが巣立ちました。今年度は天候が不安定だったと思いましたが、よく子育てをしたと思います。

9日(月)、3年生の6校時は、理科です。

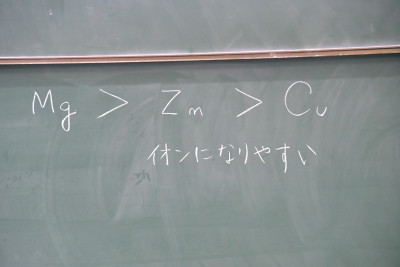

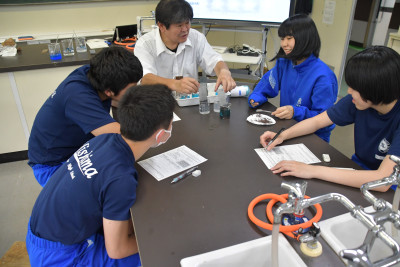

めあては、「金属の溶けやすさは、Mg→Zn→Cuの順番だろうか。」です。

まずは、実験方法の確認です。動画で確認しました。

実験の結果をプリントに整理しました。

水溶液にそれぞれの金属板を入れたときの変化をまとめることができました。

9日(月)、2年生の6校時は、音楽です。

始まる前から、キーボードに触れて楽しく過ごしていました。

まずは、声を出す練習です。

喉仏の動きを気にしながら練習をしています。

一生懸命に声を出している姿がすばらしいです。

次に、校歌の楽譜に記入されている記号を見て、どんな風に歌ったらよいかを考えながら練習をしていました。

楽譜の記号を意識しながら、校歌を正しく歌おうとする姿がとてもすばらしいです。

9日(月)、1年生の6校時は、社会です。

今日のめあては「小学校で学習した歴史を振り返ろう。」です。

教科書を開くと、次のようなイラストのページがあります。

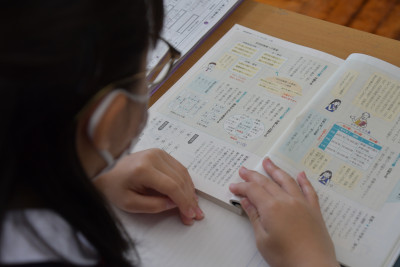

電子黒板に映したイラストのページや目次を見たり、教科書をパラパラ見ながら、小学校の社会で学習した日本の歴史を振り返っていました。

先生から「なぜ歴史を学ぶのか。」という質問があり、プリントに考えをまとめました。

「なぜ歴史を学ぶのか。」という質問は、3年生なってからもう一度質問するそうです。

ぜひ、卒業するまで歴史を学ぶ意義を見いだし、今後に生かしてほしいと思います。