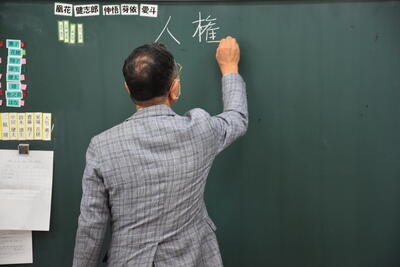

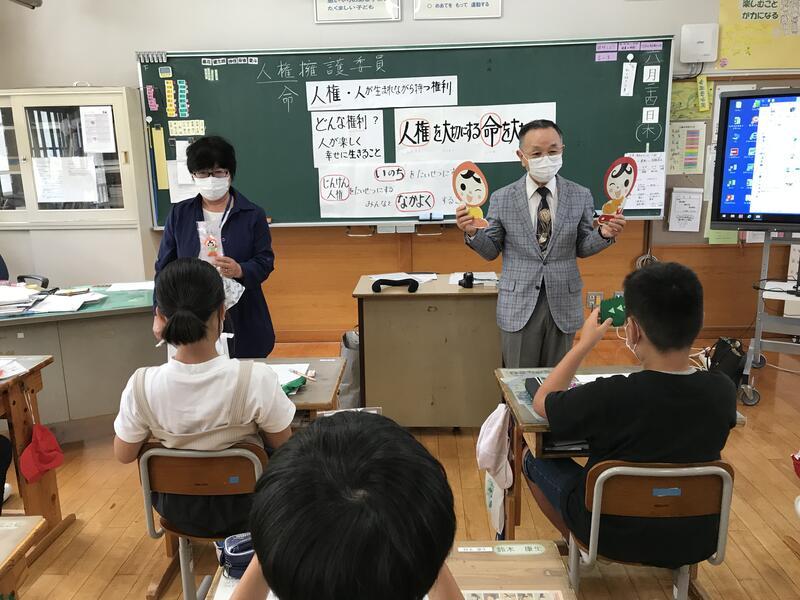

24日(木)、6年生の児童が三島町の人権擁護委員の方のご指導による「人権教室授業」を学びました。子どもたちは、人が生まれながらにもつ権利や、人を大切にする心とはどんな心なのかについて真剣に考えていました。

学習後の子どもたちからは、「自分の心の気持ちに耳を傾け、相手の気持ちも考える心をもちたい。」「みんなに優しく親切に、そして素直に思ったことは言っても相手がいやな気持ちにならない心をもちたい。」といった感想が聞かれました。

自分の心を育てるのは、なんといっても自分です。

毎週水曜日は、朝のボランティア活動の日。マラソンや鉄棒など、自分なりにめあてに向けて運動に励んだあとは、ボランティア活動に取り組みます。

今日は、全校生で校庭の草むしりを行いました。曇り空の涼しい中、昨日の雨で草をむしりやすくなった校庭で、むしった草を何度も手にいっぱいにしながら、一人一人が一生懸命に取り組みました。

22日(火)、2~4校時に全校児童が体力テストを行いました。

それぞれの種目を、学年ごとグループとなって異動しながら、①50m走 ②立ち幅跳び ③ソフトボール投げ ④上体起こし ⑤ 長座体前屈 ⑥反復横跳び ⑦20mシャトルラン の7種目について測定しました。

一人一人、より速く、より遠く、より長く、より多くをめざして頑張りました。

※ 握力は学年ごとに、別の時間に行います。

18日(金)、5・6年生が西方地区を探検しました。

地域の歴史に詳しい小松さんにお世話になり、地区の歴史について案内していただきました。

この日、案内していただいたのは「下舘遺跡」「西隆寺」「平六観音堂」「大杉観音堂」「稲荷神社と伊夜彦神社本殿」「稲荷原遺跡」などです。

子どもたちは、いつごろの遺跡なのか、いつごろに建立されたものなのか、またどのようないわれがあるものなのか・・・など、小松さんのお話を真剣に聞きながら、メモをとったり、年表と照らし合わせて記録したりしました。

お忙しい中、案内をしてくださいました小松さん、たいへんありがとうございました。

子どもたち一人一人の中にある「歴史への扉」ひとつおおきく開かれました。

17日(木)、三島町保育所・小中学校合同保健委員会を開催しました。

三島町の子どもたちの生活リズム調べの結果や健康診断の結果、体力・運動能力テストの結果などをもとに三島町の子どもたちの良さを確かめ合ったり、子どもたちや家庭へ働きかけていくことについて協議したりしました。

学校医の先生はじめ講師の方々からは、健康をささえる良い睡眠についてそれぞれの立場からお話をいただきました。

保護者会などの場において、保護者の皆様へ、内容を伝達していきたいと思います。

6月17日(木) 今日は、5・6年生が、三島町の工芸館で、桐細工体験を体験しました。

5年生は、桐材を使った「レターラック作り」です。用意していただいた桐板の肌触りを感じながら、電動糸鋸盤で型を切り抜いたりやすりがけをしたりして作成しました。

6年生は、深山寒すげ(ひろろ)と桐の板を組み合わせて作る「コースター作り」を行いました。すでにひろろを編むことに慣れている児童も今日初めての児童も、それぞれに手でよって細い縄をうまく作り上げることができました。子どもたちの習得の速さには驚きでした。

工芸館の皆さん、ありがとうございました。

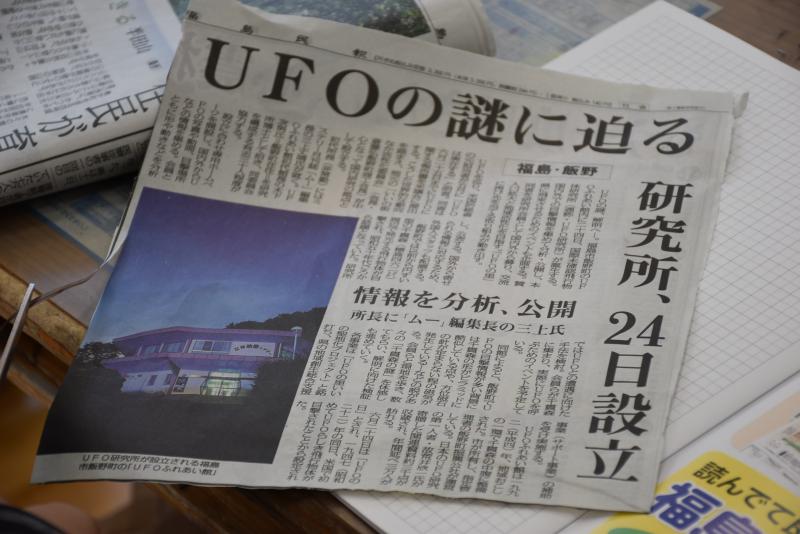

15日(火)3・4校時、5・6年生を対象に「新聞社による出前授業」が行われました。

福島民報社の方にご指導いただき、新聞のよさ、新聞ができるまで、そして新聞にも使われる分かりやすい文章の作り方など、たくさんのことを教えていただきました。

子どもたちは、正しい情報を正しく活用することの大切さを感じとりながら、これまで以上に新聞を身近なものとしてとらえ直していました。

14日(月)、全校児童でプール開きを行いました。

各学年の代表児童から次のようにめあての発表が行われ、今年の水泳学習への意欲がうかがえました。

「小プールを全部(12m)泳げるようになりたいです。」1年R

「ビート板なしで泳げるようになりたいです。」2年S

「クロールで50m泳ぎたいです。そのためにバタ足をたくさん練習します。」3年R

「クロールで75m泳げるようにします。そのためにうでのかきの練習をがんばります。」4年Y

「息つぎを上手にできるようにしたいです。」5年M

「1秒でもはやく50mを泳げるようにしたいです。」6年K

楽しみながらめあてをもってチャレンジするとともに、避難訓練や交通教室同様に命を守るための大切な学習であることを踏まえて、水泳に取り組ませてまいります。

1年生が、生活科の時間に通学路を歩き、お店や駅を訪ねたり町の中にあるものを発見したりしてきました。

110番の家や道路標識、避難場所を示す看板や信号機など・・・自分たちの安全を守るためにいろんなものがあることに気付いたようです。

朝の涼しいうちにと思い1・2校時に計画したのですが、今日も昨日に続く暑さとなり、途中でこまめに水分をとったり「観光交流舘からんころん」で休ませてもらったりしながら行ってきました。

学校にもどった子どもたちは、見てきたものを「みつけたよシート」に思い思いに表していました。